土木の公務員の年収は、学歴によって異なります。

ただし公務員は学歴社会なので、大卒のほうが年収は高くなります。

そこで土木の公務員の年収を学歴別にリサーチしてみたので、そのデータを見てみましょう。

また本記事は土木公務員の年収だけでなく、以下のことが分かる構成になっています。

- 土木公務員の年収

- 公務員のきついところ

- 土木の公務員はホワイトなのか?

- 土木の公務員になる方法

公務員の実態については、実際に土木の公務員として働く僕の友人から聞いた話をもとに紹介するので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに「今すぐ全部まとめて読みたい」という方は、土木の公務員のすべてを解説している下記の記事をご覧ください。

まずは年収が知りたい方は、本記事を読むことから始めましょう。

これから土木の公務員を目指すなら、必ず参考になりますよ!

公務員の年収は学歴によって異なる

公務員の年収は、学歴によって差が出てくることを覚えておきましょう。

ちなみに最も差があるのは初任給で、高卒と大卒では年収に約55万円の差がありますが、ここは大学へ4年間通ったかどうかの差ですから仕方がないでしょう。

しかし30才前後になってくると、年収もわずか約14万円まで差が埋まります。

そこから50才前後で年収の差が約23万円になり、定年が近くなってくると約40万円の年収の差が出てきます。

やっぱり公務員は学歴社会なので、大卒と高卒では年収が違うようですね!

次項では学歴別で公務員の年収を紹介しているので、参考にしてください。

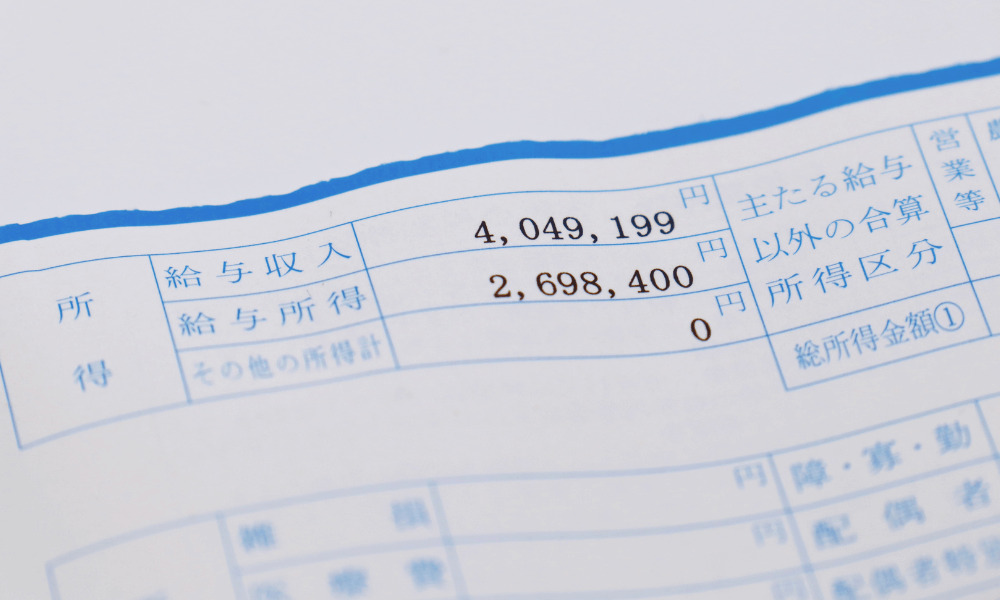

土木の公務員の年収【学歴別】

ここからは、学歴別で公務員の年収を見ていきます。

- 高卒

- 短大卒

- 大卒

ちなみに後述する表は、総務省が令和2年に行った地方公務員給与の実態を参考にしています。

土木の公務員の多くは市役所での勤務になるので、一般行政職を行う地方公務員になります。

なので国家公務員ではなく、あくまで地方公務員の実態の一般行政職を参考に紹介します。

ただし、あなたが住む地域の自治体によって年収は変わる可能性があります。

あくまでも目安程度なので、その点はご了承ください!

高卒の公務員の年収

まずは高卒から見ていきましょう。

高卒で土木の公務員に就職した場合の年収は、以下の表を参考にしてください。

| 土木の公務員の年収【高卒】 | |||

| 年収 | 年齢 | 基本給(月) | 賞与 |

| 2,549,660 | 18~19 | 154,525 | 695,360 |

| 2,812,850 | 20~23 | 170,476 | 767,140 |

| 3,284,920 | 24~27 | 199,086 | 895,890 |

| 3,726,220 | 28~31 | 225,832 | 1,016,240 |

| 4,270,100 | 32~35 | 258,793 | 1,164,570 |

| 4,843,830 | 36~39 | 293,565 | 1,321,050 |

| 5,459,100 | 40~43 | 330,854 | 1,488,840 |

| 5,922,900 | 44~47 | 358,964 | 1,615,340 |

| 6,179,770 | 48~51 | 374,532 | 1,685,390 |

| 6,407,460 | 52~55 | 388,331 | 1,747,490 |

| 6,577,810 | 56~59 | 398,655 | 1,793,950 |

基本給こそ、民間とそこまで差はないですが、高卒1年目からでも約4.5ヶ月分のボーナスがもらえます。

そのため、民間の高卒の方に比べると、かなり良い年収なのではないでしょうか?

短大卒の公務員の年収

次は、短大卒です。

短大卒で土木の公務員になる場合の年収は、以下の表をご覧ください。

| 土木の公務員の年収【短大卒】 | |||

| 年収 | 年齢 | 基本給(月) | 賞与 |

| 2,593,800 | 18~19 | 157,200 | 707,400 |

| 2,874,280 | 20~23 | 174,199 | 783,890 |

| 3,324,830 | 24~27 | 201,505 | 906,770 |

| 3,759,380 | 28~31 | 227,841 | 1,025,285 |

| 4,213,250 | 32~35 | 255,348 | 1,149,070 |

| 4,816,380 | 36~39 | 291,902 | 1,313,560 |

| 5,418,690 | 40~43 | 328,406 | 1,477,820 |

| 5,907,690 | 44~47 | 358,042 | 1,611,190 |

| 6,182,810 | 48~51 | 374,716 | 1,686,220 |

| 6,391,690 | 52~55 | 387,375 | 1,743,190 |

| 6,534,970 | 56~59 | 396,059 | 1,782,260 |

基本的に、高卒よりほんの少し年収が高いくらいですね。

ですが50才を過ぎたあたりで、年収が高卒より3~4万円ほど安くなっています。

そもそも短大卒で公務員になる方が、高卒より圧倒的に少ないのが原因だと思われます。

実際、短大卒の職員数は高卒の約30%くらいしかいません。

つまり高卒で出世した方の割合が大きくなることで、平均年収も上がっているのでしょう!

大卒の公務員の年収

最後に大卒です。

大卒で土木の公務員になる場合の年収は、以下の表を参考にしてください。

| 土木の公務員の年収【大卒】 | |||

| 年収 | 年齢 | 基本給(月) | 賞与 |

| 2,613,600 | 18~19 | 158,400 | 712,800 |

| 3,105,810 | 20~23 | 188,231 | 847,040 |

| 3,418,800 | 24~27 | 207,200 | 932,400 |

| 3,871,910 | 28~31 | 234,661 | 1,055,980 |

| 4,349,570 | 32~35 | 263,610 | 1,186,250 |

| 4,942,960 | 36~39 | 299,572 | 1,348,100 |

| 5,584,390 | 40~43 | 338,449 | 1,523,000 |

| 6,072,250 | 44~47 | 368,015 | 1,656,070 |

| 6,414,320 | 48~51 | 388,747 | 1,749,360 |

| 6,687,210 | 52~55 | 405,286 | 1,823,780 |

| 6,932,800 | 56~59 | 420,170 | 1,890,760 |

言うまでもないかもしれませんが、生涯年収も大卒が最も高くなっています。

公務員は学歴社会ということで、大卒の方が優先的に出世していく傾向があるようです。

だからこそ大卒の年収が1番高いのは、当たり前でしょう!

その他に公務員がもらえる手当

先ほど紹介した公務員の年収は、あくまでも基本給+賞与を合計した基本年収になります。

実は公務員は、基本年収の他にも状況によっては手当をもらうことができます。

多くの地方公務員がもらえる手当は、以下の2つです。

- 残業手当

- 通勤手当

土木の公務員はサービス残業が多いですが、上司に届け出を提出すれば、しっかり残業代は支給されます。

上限こそありますが、最大で年間450時間分までの残業代がもらえます。

ですので残業の届け出を提出すると、先ほどの表よりも年収を上げることは可能でしょう。

併せて、通勤手当も大半の公務員はもらえるはずです。

ここは自宅から職場までの距離で算出されるため、一概には言えません。

参考までにお伝えすると、僕の知り合いの土木公務員に新幹線で通勤している方がいます。

それでも、しっかり新幹線代を通勤手当としてもらうことができているようです。

このように、もらえる各種手当もありますので、基本年収に加算してみましょう!

公務員の年収は基本的に年功序列

ここまで読んでいただくと分かるように、公務員の年収は年功序列で決まります。

どんなに業務をこなしても、資格を取得しても、年功序列によってしか昇給しません。

つまり仮に上司より仕事ができたとしても、勤続年数や役職には勝てないということです。

そして役職が付いていくのも、ほぼ年功序列になります。

なぜなら「何年以上いないと昇格させない」というルールが自治体で決まっているからです。

だからこそ、努力によって一気に給料がアップしたりは期待できないでしょう。

そのため、土木の公務員として年収を上げるならコツコツと長く勤めるしかありません。

確かに世の中が不況でも、安定して昇給したり昇格できるのはメリットだと思います。

民間企業には10年働いても、ほとんど給与が上がらないという方もいますからね。

しかし、まだまだ公務員は年功序列の世界であることは知っておいて損はないでしょう!

土木の公務員はなりやすい職業?

公務員は「安定している」や「福利厚生が充実している」などの理由で、昔から人気のある職業です。

だからこそ僕たちの親世代では、子どもを公務員にさせたいという方も多いのですね。

そして、人気があるからこそ「競争率が激しいのでは?」と思う方もいるでしょう。

確かに公務員は人気がありますが、公務員の中でも土木職は比較的なりやすい職業です。

その理由は、そもそも土木業界は民間も、公務員も人手不足に悩んでいるからです。

さらに土木の公務員試験も、土木工学を学んだ学生か、民間企業で土木を経験した方しか受けることができません。

つまり一般の公務員試験に比べたら、明らかに競争率が低いということです!

実際、僕の友人も2022年から土木の公務員になりましたが、見事に1発で合格しました。

そのように土木の公務員は競争率が低いので、他の公務員試験と比較しても最もなりやすいでしょう。

土木の公務員になるには?

土木の公務員になるには、シンプルに公務員試験を受けるだけです。

ですが公務員試験に合格するには、当然それなりの勉強が必要になります。

つまり誰でも簡単に公務員になれるわけではなく、時間を割いて勉強をした方が公務員という安定した職業に就けるのです。

でも勉強のモチベーションを維持するのは思ったより難しいため、下記のように悩むを方も多いのではないでしょうか?

- 独学では不安

- どうやって勉強すればいいか分からない。

- どんな問題が出題されるの?

このような悩みが少しでもある方は、下記の記事で紹介している勉強方法をぜひ試してみてください。

筋トレやダイエットが3日坊主で終わってしまうことが多いのは、単純に強制力がないからです。

また励まし合える仲間や相談できる相手もおらず、孤独なことも挫折する大きな原因でしょう。

だからこそ公務員試験に向けた勉強に強制力を付けたり、いっしょにがんばる仲間がいたりすると、モチベーションも保ちやすいのではないでしょうか?

上記の記事で紹介している勉強方法なら、

- 相談できる先生がいるため分からないことは即解決できる

- 自宅で効率の良い勉強が可能

- 公務員試験に合格すると特典がもらえる

つまり迷子になる心配がなく正しい勉強ができますし、当日も自信を持って試験に臨めます。

令和3年には約1,700名を難関資格の合格に導いた実績があるので、1発で公務員試験に合格したい方には超オススメです。

詳細は下記の記事をご覧ください!

新卒で土木の公務員になる方法と対策

新卒で土木の公務員になるには、大卒程度一般枠という公務員試験を受ける必要があります。

こちらは新卒を対象とした公務員試験であり、採用人数も多いのでチャンスです。

受験資格は、基本的に年齢のみとなる自治体が大半なので、新卒の方ならほぼ間違いなく受験できるでしょう。

主な対策としては、最終学歴で土木工学科を卒業することが重要です。

なぜなら自治体によって、学校で土木を専攻したことを条件とする場合もあるからです。

参考までに、試験の内容は以下になります。

- 一次試験で筆記(教養、専門、論文)

- 二次試験は面接

いずれにしても、新卒で土木の公務員になるには土木工学科を卒業すると圧倒的に有利です!

民間からの転職で土木の公務員になる方法と対策

民間からの転職で土木の公務員になるには、経験者採用枠という公務員試験を受けます。

この公務員試験は、土木の経験者を採用するための試験です。

そのため民間で働いた経験が5年以上あれば、59才までなら受験可能な自治体が多くなっています。

主に民間での経験があれば受けられますが、「土木施工管理技士」の国家資格を取得しておくと非常に有利です。

「土木施工管理技士」の実地試験では、技術や経験を論文として書くので、公務員試験の練習にもなりますね。

民間で培った知識や技術を公務員として、ぜひ活かしましょう!

その経験者採用枠の試験内容は、以下に記載の通りです。

- 一次試験は筆記(教養、職務・経験論文)

- 二次試験で面接

土木の公務員はホワイト?

年収については、おおよそイメージできたと思います。

次に気になるのは、「公務員はホワイトか?」などの労働環境ではないでしょうか?

そこで参考までに、公務員の労働環境について少しだけ解説させていただきます。

確かに土木の公務員には、民間ではありえないほどのホワイトな実態があります。

土木の公務員のホワイトな実態については、下記のインタビュー記事を参考にしてください。

上記の記事では、実際に土木の公務員に転職をした僕の友人の話を基に、公務員の労働環境を紹介しています!

つまり現役の土木公務員へのインタビュー記事ですので、非常に参考になると思います。

あくまで本記事では、ホワイトな実態を簡単にお伝えしましょう。

土木の公務員の「ホワイトだな」と思う点は、以下の2つです。

- 休日数が多いこと

- 賞与まで安定していること

こちらの2つは、全国の土木の公務員に共通しているでしょう。

では順番に解説します。

休日数が多いこと

公務員の休日数については、文句の付けようがないくらいホワイトです。

なぜなら、カレンダー通りに休めるので年間休日数は120日以上あるためです。

GWやお盆、年末年始はもちろん、土日祝も確実に休むことができます。

民間なら、こんな労働環境の職場はめったにないですよね。

もし民間で土木をやることに比べたら、ありえないほどの休日数だと思います。

つまり、この休日数の多さは公務員の特権でもあり、ホワイトな実態と言えるでしょう!

賞与まで安定していること

民間では賞与が安定することはないので、こちらもホワイトと言っていいと思います。

先ほどの表を見ていただくと分かるように、公務員は約4.5ヶ月分の賞与まで安定して支給されます。

こちらも売り上げなどに左右されない公務員の特権でしょう。

確かに民間だとしても基本給は安定することはありますが、賞与は会社の業績で変わるのが普通です。

だからこそ、賞与が安定するなんて民間では絶対にありません。

むしろ今の民間は不景気な会社が多いので、賞与は期待しないほうが無難です。

そんな中でも、公務員は基本給だけでなく賞与も安定なので、そこはホワイトになるでしょう。

ただしホワイトの定義は人によるので、一概には言えません。

ですが「休日数が多いこと」と「賞与が安定すること」を悪いと感じる方はいないですよね。

だからこそ、この2つを土木の公務員のホワイトな実態として紹介しました!

公務員のここがきつい

次は、土木の公務員のきついと感じる部分を紹介します。

ここまでの要素だけを見ると、「公務員はホワイトだな」と感じる方も多いかもしれません。

- 確実に昇給する

- 休日数が多い

- 約4.5ヶ月分の賞与まで安定する

しかし、土木の公務員も決して楽な仕事ではありません。

以下のようなきついこともあります。

- 仕事量が多い

- サービス残業が多い

「公務員はホワイトで楽な職種でしょ?」と思って就職先に選択すると、あとで大変な思いをするでしょう。

なので、今のうちに土木の公務員のきつい実態も知っておいたほうがいいと思います。

では1つずつ解説します。

仕事量が多い

土木の公務員は仕事量が多すぎるため、毎日残業しています。

僕の友人も定時は17:15ですが、早くても毎日18:30までは残業しているそうです。

その理由はシンプルに、残業しないと終わらないほど仕事量が多いからです。

「公務員は座っているだけでしょ?」とイメージする方もいるかもしれませんが、それは勘違いのようです。

実際、公務員の中でも土木職は仕事が多いほうだと思います。

災害が発生したときは、住民からのクレームが毎日のように来ますし、休日出勤も多くなります。

そのように繫忙期なら、特に仕事量が多くなるのが土木の公務員と言えます。

なので、決して楽ではありません!

サービス残業が多い

さらにきついのが、ほとんどがサービス残業になることです。

でも、上司に「〇〇なので残業します」と届け出を出せば、残業代は支給されます。

仕事量が多く、残業を毎日したとしても、しっかり残業代が出るならいいかもしれません。

しかし残業代は年間で450時間分までしか支給されませんし、実際は残業の届け出を出しづらい雰囲気があるようです。

そのため、大半がサービス残業になっています。

要するに土木の公務員は、週末にちゃんと休んでいる分、平日は仕事で1日が終わってしまうということです。

このように公務員にも、きついところはあります!

しかし、繰り返しますが「何がホワイトか?」や「何がきついか?」は人によるので、少しでも参考になれば幸いです。

年収を安定させるなら公務員がオススメ

やはり公務員は年収が安定しますし、定期的に昇給もします。

今の社会はコロナ渦により、民間では安定という概念が崩壊しつつありますよね。

しかし民間がこんな状況でも公務員は確実に安定するので、人生に安定を求める方にはオススメです。

なので本記事を読んでいただいて、土木公務員に興味が沸いたなら、今日からでも勉強を始めてみましょう。

下記の記事では土木公務員の全体像をもっと詳しく解説しているので、引き続き参考にしてください。